흩날리는 순간을 잡는 화가

by 유로저널 posted Feb 09, 2009

| extra_vars1 | 3.JPG||||||||||||||||||||| |

|---|---|

| extra_vars2 | |||||||||||||||||||||checked|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |

영국의 날씨는 정말 예측이 힘들 정도로 그 변화가 심하다. 아침에 멋진 햇빛이 비춰 얇은 원피스를 꺼내 입고 반짝이는 예쁜 신발을 신고 나가면 갑자기 어두워 지기 시작하면서 먹구름이 몰려온다. 그러다가 바람이 거세게 불기 시작하고 가볍게 하늘거리던 치마자락은 바람이 부는 방향을 따라 요동을 친다. 미리 스웨터라도 준비했으면 다행이지만 따뜻한 햇살을 보면서 집에서 나설 때는 최악의 이 상황을 만날 것을 대비하여 뭔가를 챙긴다는 건 쉽지가 않다. 단정하게 빗은 머리카락마저도 헝클어지고 가끔씩은 바람이 몰고 오는 먼지들 때문에 눈을 뜨기가 힘들 때도 있다. 잠시 이러다 온화한 날씨로 금방 돌아 온다면 다행이지만 여기에 비까지 내리는 날들이 태반이다. 여기까지 오면 행복하게 시작하던 하루의 시작이 우울해지게 되는 것이다.

영국에 살면서 난 하늘을 자주 본다. 날씨와 기온의 변화가 심한 만큼 하늘의 색과 구름들의 모양들도 가지각색이다. 하루에도 몇 번씩 변하니 내 일을 하다가 잠시 창 밖을 바라보거나, 혹은 길거리에서 올려다보는 하늘은 늘 새로움을 준다.

영국지형의 특색 중 하나는 산이 많이 없고 평지가 많다는 것이다. 물론 스코틀랜드가 있는 북쪽으로 갈수록 산이 많고 지형이 높긴 하나 적어도 내가 생활하는 공간들은 넓은 평지와 그에 꼭 맞는 낮은 높이의 빌딩들이다– 런던에서 우리나라나 뉴욕처럼 높은 빌딩을 보긴 쉽지가 않다-. 서울에서 길을 걷다가 한번씩 고개를 들면 쭉 뻗은 빌딩들이나 아파트 사이로 간신히 하늘을 찾을 수 있었고, 휴가 차 시골에 머물고 있을 때도 맑은 하늘을 볼 수는 있었으나 내 주변을 둘러싼 산들 때문에 하늘은 늘 좁기만 했다. 그래서 성인인 나조차도 하늘이 산에서 나와 산으로 흐르는 것처럼 보였다. 그러나 영국에서는 다르다. 지금도 해외에 나갔다가 런던 공항으로 들어서는 비행기 안에서 밖을 내려다 보노라면 어느 곳 하나 높은 곳을 찾기가 힘들다. 지평선이 넓게 보이는 것도 처음에는 얼마나 신기했는지 모른다. 한국에서 바닷가를 찾아가 볼 수 있었던 수평선과는 또 다른 느낌이었다. 바다가 넓어 하늘과 맞닿는 게 아니라 하늘이 넓어 땅과 맞닿는다고 느꼈던 것은 처음이었다.

이집트 여행을 갔을 때 사막에서 이틀 밤을 지낸 적이 있다. 그때도 영국과 같이 넓은 하늘과 땅의 만남을 볼 수 있었지만 하루 종일 햇빛만 내리쬐고 가도가도 끝없이 계속되는 모래사막은 자연의 변화에 대한 경이로움을 알게 되는 것이 아니라 자연을 통해 나를 생각해보고 돌아보는 긴 시간을 만들어 줄 뿐이었다. 영국에서의 하늘과 땅의 만남은 다르게 다가온다. 자전거를 타고 시골길을 달릴 때면 끝없이 흐르는 길의 끝에 산이나 높은 건물이 있는 것이 아니라 하늘이 있고, 길옆으로 보이는 나무들도 어느 것 하나 높은 것 없이 지평선과 나란히 있다. 거기다가 하늘의 구름들은 얼마나 빨리 지나가는지 가끔씩은 그들을 따라잡기가 힘들 때도 있다. 먹구름이 지나가면 가끔 햇빛이 비치고 또 다른 구름이 몰려와 그 해를 막는다. 지금 내 머리 위에는 먹구름과 비가 있지만 멀리 수평선에 걸쳐진 하늘은 맑기가 그지없다. 그럼 그것을 보면서 곧 다가올 맑고 푸른 하늘을 조금만 기다리면 된다. 이런 하늘의 모습을 바라 볼 때면 연필과 스케치북을 들고 그림을 그리고 싶어지는 충동이 생기는 게 당연하다. 왜냐면 나와 같은 예술가들에게 변화라는 건 촉각을 곤두서게 하는 것이기 때문이다.

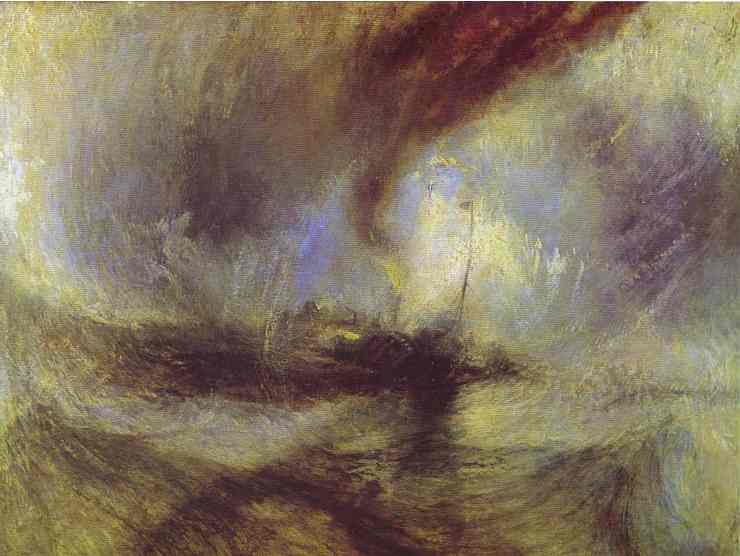

이러한 자연환경의 영국에서 넓은 하늘의 변화와 그 풍경을 그리던 윌리엄 터너 (Joseph Mallord William Turner 1775 – 1851)가 있었다는 것은 그리 놀랄 일이 아닐 것이다. 터너는 영국 19세기 낭만주의 화가이다. 낭만주의라 함은 형식을 강조하고 딱딱한 선과 단정한 형태로 표현되던 이전의 고전주의 양식과 달리 표현이 부드러우며 유동적이고 약동적이다. 무엇보다 그 내용면에 있어서도 사실적인 소재를 주관과 감성을 중요시하여 표현하며, 때로는 격정적으로 때로는 서정적으로 자유롭게 그린다. 또한 강렬하고 밝은 색채가 많이 사용되어 그 낭만적인 분위기가 더욱 강조된다. 터너의 작품을 보면 이러한 낭만주의적 특징들이 뚜렷이 드러난다. 좀 더 사실적인 소재를 찾기 위한 터너의 노력은 그의 작품 <국회의사당의 화재>를 보면 알 수가 있다. 당시 국회 의사당에 화재가 났을 때 그는 생생한 사실감과 불타는 연기가 만드는 하늘의 풍경을 그리기 위해 노를 저어 템즈강 한가운데로 가서 그 장면을 스케치했다고 한다. 표현방법에 있어서도 그 숨가쁜 모습을 자세히 세밀하게 묘사하는 것이 아니라 불이 내뿜는 화려한 붉은 색과 연기가 치솟아 만드는 하늘과 주변 풍경의 색채변화에 치중하여 빠른 속도로 붓을 흩날리듯 표현한다. 이렇게 표현된 그의 작품은 객관적이고 자세하게 그려진 어떤 그림들보다도 당시 상황의 사실성을 나타낼 수 있었다.

많은 이들이 현대미술이 어디서부터 출발하는 지에 대한 기준을 찾으러 한다. 어떤 이들은 피카소가 다른 각도로 보이는 사물의 모습을 한 장에 그림에 모으기 시작한 그 때부터라고 하고, 어떤 이들은 세잔이 공간이나 거리감을 무시한 채 사과를 그리고 대상을 입체가 아닌, 면으로 보기 시작하면서부터라고 말하는 등 그 의견이 분분하다. 하지만 터너의 작품을 보면 현대미술의 씨앗이 이미 그의 작품 속에 있었음을 알 수 있다. 뚜렷한 형태가 없이 감성이 움직이는 대로 대상을 표현하고, 작품의 부분을 보면 추상화를 보는 듯 아무런 대상이 없이도 보는 관객에게 말을 건다.

터너의 대부분의 작품을 보면 이렇게 그의 눈앞에, 혹은 마음 속에 놓여진 대상의 이미지의 변화에 대해 민감하게 반응하여 그의 방식대로 자유로운 표현을 한다는 것을 알 수가 있다. 하루에도 수십 번씩 변하는 하늘이 넓게 펼쳐져 있고 바람과 비가 만드는 영국 풍경들의 색다른 모습들은 런던태생의 터너가 왜 그렇게 자연스러운 대기의 변화에 치중하여 그림을 그렸는지 이해하게 만든다. 또한 작품 속의 하늘은 왜 그렇게 넓은지도 말이다.

Articles

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

영국 현대미술을 위해

영국 현대미술을 위해