6. 어두운 밤 도심의 구석 가로등 아래, 뱀파이어의 습격

순간 심장이 멎는 것 같다. 과연 이 처음 보는 먹잇감이 어떤 패턴을 보일까 하는 호기심에 여유롭게 쳐다보는 영화 쥬라기공원의 ‘인간’앞에 선 육식 공룡처럼 이 사람 형태에 여성 옷차림의 생명체는 미동 없이 가만히 선 채 내 등 뒤에서 날 응시하고 있던 것이다. 뒤돌아 그를 발견한 순간 목도리 도마뱀처럼 왠지 그의 목 뒤에서 “목도리”를 우산처럼 펼치며 날 위협할 것만 같다. 짧은 순간이었다. 다행이 난 놀란 표정이나 표현은 전혀 하지 않았다. 얼굴의 근육 하나 수축하지 않고 전혀 놀라지 않은 척하며 굵고 안정된 목소리로 물었다. “안녕, 여기서 뭐하니?” 무언가 대답하는데 이탈리아어였기 때문에 알아들을 수 없다. 말을 하니 괴물이 아니라 분명 사람이다. 하지만 여전히 무언가 해괴망측하다. 옷차림과 마찬가지로 목소리는 여성의 목소리 같지만 또렷하지 않은 어딘가 어색한 소리다. 게다가 머리 위의 가로등에 생긴 그림자진 얼굴은 공포영화의 한 장면처럼 괴이하게 일그러져 있는 것 같다. 이런 오싹한 분위기 속에서 그는 나에게 입 모양과 손 짓으로 무언가 물어본다.

아…… 아까 밖에 서 있던 매춘부로구나. 내가 매음을 원하는 줄 알았던 것이었다.

“노노노!, 나 자전거로 여행 중이야. 텐트 칠 곳을 찾고 있어.”

“여기다가?”

여기다가 텐트 친다는 소리에 그는 다소 놀라는 듯 했다. 그리고 그가 돌아간 후에 다시 주변을 조심히 살펴보니 새로운 것을 발견했다. 버려진 휴지 조각들, 물티슈 포장지, 콘돔 포장호일에 심지어 콘돔까지. 아마도 이 작고 적당히 밀폐된 공간은 그들의 적합한 작업장소였던 것 같다.

이건 무슨 또 새로운 괴상한 순간인가. 본디 남자란 말인가. 목소리와 얼굴이 왜 이상했는지 답이 나오는 순간이지만 찜찜한 것은 여전하다.

주차장 구석 커다란 트럭 차량 옆(좌표 44.303384,9.352984)에 텐트를 숨겨 쳐야겠다. 텐트를 치고 침낭 안으로 몸을 숨기기 전까지 고개를 돌리면 다시 그 괴물 같은 존재가 나타날까 계속 오싹하다.

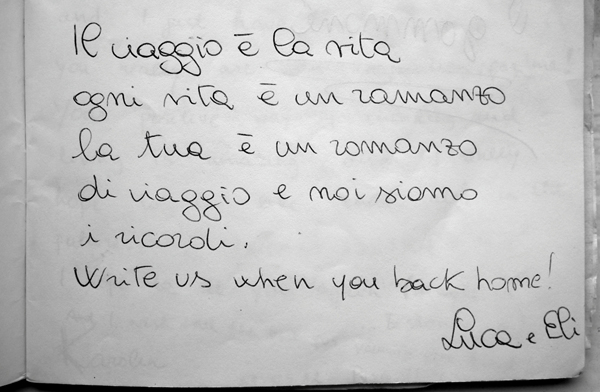

가장 저렴한 1유로짜리 커피 한 잔 시키는 것을 핑계로 노트북, 핸드폰, 카메라 배터리를 충전하며 인터넷을 즐겼다. 이메일에 답장하고 새로운 이메일 보내고, 페이스북에서 사람들의 근황을 살피고 내 근황도 알렸다. 아침에 들어온 카페에서 어하다 보니 금세 오후가 되었고 오후의 새로운 교대직원 두 명도 새로 왔다. 이들은 커플로서 남자는 루카(Luca) 여자는 엘리사(Elisa)이다.

알콜 도수가 70%로 악마의 술로도 불린다는 이 말 많고 사건 많은 술을 처음 마셔보는 순간이다. 라이터에 불 붇는 것도 순식간이다. 우리는 압생트를 시작으로 대화를 이어나갔다. 루카는 농담하길 좋아하는 참으로 재밌는 녀석이다. 술과 책을 즐기는 루카에게 ‘북카페’는 그야말로 그에게 제격인 일터이다. 한편으론 여자친구와 티격태격 장난치는 이 카페는 그들의 일자리가 아닌 신혼집 같기도 하였다.

게다가 이들은 한국의 정세와 근대역사에도 관심이 많았다. 내가 기본적으로 알고 있는 사실과 더불어 그 자리에서 위키피디아에서 간단히 공부 후 더 알려주었다. 덕분에 나도 우리나라에 대해서 조금 더 잘 알게 되었다.

이제 텐트칠 장소 찾는데 보다 능숙해진 것 같다. 그런데 피곤한 몸에 압생트도 몇 잔 마셨겠다 시간도 많이 늦었겠다, 과연 내일 아침을 얻어 먹을 수 있을지...

이날도 한가로이 카페에서 루카가 선물(?)로 준 크로와상 한 보따리 먹으며 하루를 보냈다. 결국 하루 일과는 압상트로 다시 끝났고 자전거 여행을 출발하고 처음으로 같은 장소에 한 번 더 야영하게 됐다.

레반토 기차역 화장실에서 세수를 마친 후 교회 뒷마당 구석(좌표 44.176048,9.619898)에 텐트 칠 곳을 찾았다. 몸은 피곤하지만 세스트리 레반테에서 구입한 향신료 오레가노와 우리나라 빨간 고추보다 맵고 손톱만한 마른 빨간 페페론치니, 그리고 가루로 된 파르미쟈노 치즈가 오늘 밤 저녁을 더욱 맛있게 해줄 것이다.

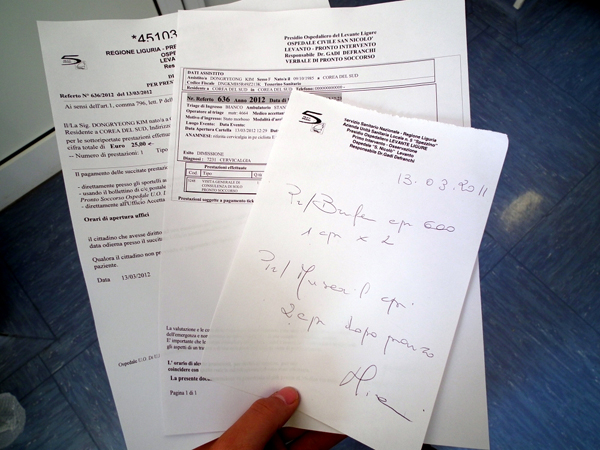

평소 콧등 아래로 흘러내리는 안경으로 인해 보다 더 고개를 치켜 들었기 때문에 목은 이미 평소부터 뻣뻣해 있었다. 그런 목을 제대로 두지 않고 죽은 듯이 잠이 들었으니 내 목이 불쌍하다. 고통 때문에 누어있는 상태에서 고개를 들 수도 없다. 또한 좌우로 고개 돌리기도 힘들다. 이렇게 목을 삐끗한 일은 전에도 있었고 몇 주 지나면 다시 괜찮아 질 것을 알지만 앞으로의 여행도 걱정이 되고 이탈리아 병원도 한 번 체험할 겸 근처 병원을 찾아가기로 했다.

주사 한 대 맞고 십여 분 넘게 기다린 후 의사와 이것 저것 증상에 대하 얘기한 후 들은 최종 결론은 의외로 짧았다.

“당신 삶을 바꿔야 해.”

물어보니 다른 도시의 병원에 가서도 지불할 수 있다고 하는데 만약 끝까지 지불하지 않고 이탈리아를 떠나면 어떻게 될까.

유로저널 김동령 인턴기자

|

Articles

-

11. 피렌체의 또 다른 이야기들

11. 피렌체의 또 다른 이야기들

-

10. 수채화가 된 도시, 피렌체와 아르노강

10. 수채화가 된 도시, 피렌체와 아르노강

-

9. 피사, 역사적 도시 그리고 젊음의 도시

9. 피사, 역사적 도시 그리고 젊음의 도시

-

8. 친퀘테레의 고요한 바다와 그라빠, 그리고 황당무계한 모욕

8. 친퀘테레의 고요한 바다와 그라빠, 그리고 황당무계한 모욕

-

7. 드디어 첫 목적지 친퀘테레

7. 드디어 첫 목적지 친퀘테레

-

6. 어두운 밤 도심의 구석 가로등 아래, 뱀파이어의 습격

6. 어두운 밤 도심의 구석 가로등 아래, 뱀파이어의 습격

-

5. 새벽 두 시인데도 텐트 칠 곳은 찾지 못하고

5. 새벽 두 시인데도 텐트 칠 곳은 찾지 못하고

-

김동령의 자전거 모험(4)

김동령의 자전거 모험(4)

-

김동령의 자전거 모험(3)

김동령의 자전거 모험(3)

-

김동령의 자전거 모험 (2)

김동령의 자전거 모험 (2)

-

김동령의 자전거 모험 (1)

김동령의 자전거 모험 (1)

-

손선혜의 그린랜드, 아이스랜드에 가다(마지막)

손선혜의 그린랜드, 아이스랜드에 가다(마지막)

-

손선혜의 그린랜드, 아이스랜드에 가다(2)

손선혜의 그린랜드, 아이스랜드에 가다(2)

-

손선혜의 그린랜드, 아이스랜드에 가다(1)

손선혜의 그린랜드, 아이스랜드에 가다(1)

-

나는 마드리드와 사랑에 빠졌네

나는 마드리드와 사랑에 빠졌네

-

손선혜의 사하라 사막 기행 (4)

손선혜의 사하라 사막 기행 (4)

-

손선혜의 사하라 사막 기행 (2)

손선혜의 사하라 사막 기행 (2)

-

손선혜의 사하라 사막 기행 (3)

손선혜의 사하라 사막 기행 (3)

-

경사났네 (마지막회)

경사났네 (마지막회)

- 잃을수록 행복한 일 (마지막 회))

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5