영화

WHILE WE’RE YOUNG

by eknews10 posted Aug 04, 2015

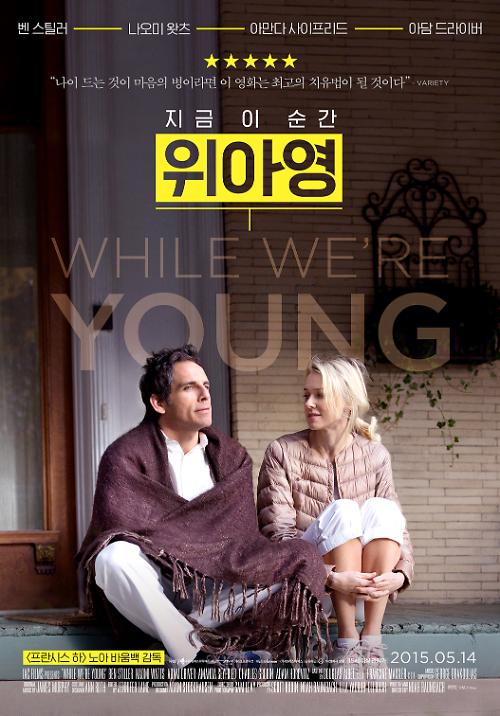

WHILE WE’RE YOUNG (한국제목 : 위아영)

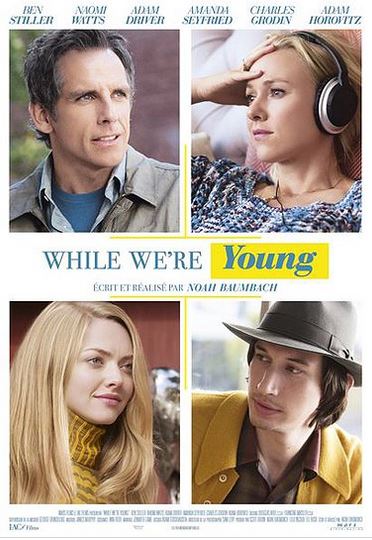

이상 기후로 유난히 더운 파리의 여름 골목길을 걷다 이 영화의 포스터를 볼 때마다 가을 느낌이 나곤했다. 설명이 필요없는 코미디 배우인 벤 스틸러의 진지한 표정, 나오미 왓츠의 간절함, 상실감이 공존하는 안타까운 눈빛, 아만다 사이프리드가 누군가를 애잔히 바라보는 모습과 키에누 리브스를 닮은 듯한 신인배우(아담 드라이버)의 신비한 표정까지.

젊은 시절을 회상하며 추억을 더듬는 듯한 이 영화를 보게 된다면 난 내 지난날의 어떤 기억을 되새기며 후회를 하게될까 왠지 두려운 마음이 들었다. 우연한 기회에 이 영화를 보게 되었을 때는 올 것이 온 것 같은 기분이었다.

그런데 영화가 시작되니 내가 영화에 대해 너무 사전 정보가 없었던 탓일까?(한국에서는 이미 5월 중순경 개봉했다.) 사실 나는 감독이 포스터로 나를, 관객을 좀 속인 게 아닌가 싶은 생각이 들 정도였다.

영화는 중년 부부의 무료하면서도 부산스러운 현실 속으로 관객을 밀어 넣으며 시작한다. 40대 중년 부부인 조쉬(벤 스틸러 분)와 코넬리아(나오미 분)는 오랜 친구 부부가 늦은 나이에 출산을 하고 자신들에게도 출산을 권하는 모습이 달갑지가 않다. 본인들도 임신을 위한 여러 노력을 했지만 수차례 계속된 유산으로 아이를 포기한지 오래인데 이 친구들 또한 자신들에게 출산을 권하며 인생의 선배 노릇을 하려드는 기존 부부 대열에 합류했으니 말이다. 또 조쉬는 저명한 다큐멘터리 감독으로 알려져 있지만 사실 10년째 한 작품에 매달려 완성을 하지 못하고 있고 그가 가진 완벽주의, 작가적 편집증은 아내 코넬리아도, 다큐멘터리의 거장인 장인도 이해해 주지 못하고 못마땅해할 뿐이다. 아이도 없고 친구도 없고 몸은 하루가 달리 늙어가는 것같은 무료하고 낙이 없는 일상이 전개된다.

그런데 이런 무료함도 잠시 그런 조쉬와 코넬리아 앞에 제이미 부부가 나타난다. 다분히 지루할 수 있는 조쉬의 다큐멘터리 강의를 감명깊게 듣고 그의 숨겨진 다큐멘터리 작품까지 찾아보았다는 제이미와 발랄하면서도 신비로운 코넬리아. 두 사람은 조쉬 부부를 자신들의 집 겸 작업장에 초대하고 조쉬 부부는 제이미가 제작한 젊은 감각의 다큐멘터리도 감상하고 타자기, LP 레코드 판 등 아날로그적인 삶을 살며 모든 것을 자급자족하는 듯한 이들 부부의 모습에 매료된다.

노안이 시작되고 아이도 친구도 없이 무료한 조쉬와 코넬리아의 일상을 묘사하는 잠깐의 장면에서는 ‘내가 저 나이가 되려면 몇 년이 남았지’하고 헤아려 보게될 만큼 영화는 시종일관 묘한 흡입력을 유지한다. 코넬리아가 출산을 한 친구를 찾아갔다 함께 가게된 베이비 음악 교실에서 버티지 못하고 뛰쳐나오는 장면이 있다. 코넬리아는 바로 다비를 찾아가 하소연을 하고 다비와 함께 간 얼떨결에 가게된 힙합 클래스에서 순식간에 몸치에서 힙합 댄서로 변신하는 장면은 우리가 우리 나이에 사회가 요구하는 것을 갖추지 못했을 때 어떻게 탈출구를 찾고 뭔가에 탐닉하는지 잠깐 보여주는 것같아 씁쓸하지만 웃음 또한 안겨준다.

제이미 부부에게 점점 빠져드는 조쉬와 코넬리아. 두 사람은 제이미와 다비를 따라 사이비 종교의식을찾게 된다. 환각과 토악질이 반복되는 가운데 코넬리아는 제이미를 조쉬로 착각해 그에게 키스를 하고 그가 제이미임을 알고 나서도 분위기에 취한 나머지 거듭 키스를 하게 된다. 그러나 코넬리아는 다시는 이런 일이 없어야할 것이라고 제이미에게 다짐한다.

조쉬와 코넬리아는 이제 제이미의 다큐멘터리 프로젝트를 위한 카메라맨과 프로듀서를 맡아 제이미를 전폭 지원하기로 한다. 다큐멘터리는 페이스북을 하지 않던 제이미가 조쉬의 권유로 페이스북을 시작해 처음으로 연락이 된 옛날 친구 켄트를 찾아가는 스토리이다. “의도한 바는 아니었지만 우연하게도” 켄트는 아프가니스탄에서 군복무를 하고 외상 후 스트레스 장애로 자살시도를 한 바 있어 모두의 관심을 끌 만한 인물이다.

감독은 우리가 쉽게 놓칠 수 있는 장면들을 통해 제이미가 순수한 우정으로 조쉬에게 접근하는 것이 아닐 수 있음을 암시한다. 첫 만남, 식사 때 계산을 할 때가 되자 핸드폰에 집중하는 제이미와 다비. 그런데 자신이 돈을 내는 상황이 반복되어도 “제이미 넌 참 친철해!”를 연발하며 그를 따라 페도라를 쓰고 사이클을 타는 조쉬의 모습은 은근하게 순수함으로 대비되고 있는 듯하다.

제이미는 자신의 다큐멘터리를 완성해 자신의 아지트에서 조쉬의 장인 및 유력인사에게 상영한다. 이제 조쉬도 제이미가 왜 자신에게 다가왔는지 의구심을 갖기 시작한다.

영화를 보실 분들을 위해 결말을 상세하게 설명할 수는 없지만 감독은 영화를 무겁지 않게 이끌면서도 분명하게 메시지를 전달한다. 분명한 메시지라고 했는데 이제 다시 돌아가 영화의 원제를 살펴봐야겠다. ‘WHILE WE’RE YOUNG’. 기자는 은연 중에 이 영화의 제목과 포스터를 보고 이 영화가 우리가 ‘젊었던’ 시절의 추억을 회상하는 ‘WHILE WE WERE(과거형 Be동사) YOUNG’으로 생각하고 있었다.

조쉬와 코넬리아의 ‘젊을 때’가 마지막까지 어떻게 그려질지는 영화를 보면 알 수 있겠지만 분명한 건 감독은 ‘젊었을 때, 과거형’이 아닌 ‘젊을 때, 현재형’을 말하고 있다는 것이다. 바로 현재 모습의 조쉬와 코넬리아가 젊고 영화를 보고 있는 당신이 젊으며 당신의 자리에서 당신이 할 수 있는 것을 가지고 새로 시작할 수 있다는 것을 영화 안에서 감독은 다소 평면적으로 느껴질 만큼 분명히 전한다.

영화 ‘While WE’RE YOUNG’은 음식에 빗대어 표현하자면 동네 근처에 있었는데 우리가 잘 몰랐던 작은 레스토랑에서 먹게 된 점심 메뉴같다. 요즘 영화들에서 흔한 어마어마한 CG, 유혈이 낭자한 장면, 크게 논란이 될 선정적인 장면이 없는 것은 값이 저렴한 점심 메뉴의 모습이다. 하지만 배우들의 연기, 구성, 영화적 재미 등 기본재료는 신선하다. 친구와 함께 즐겁게 먹고 나니 여름의 덥고 긴 오후를 감당할 에너지가 생기는 점심 메뉴처럼 힘을 주는 메시지를 담은 즐거운 영화다.

프랑스 유로저널 석부리기자

eurojournal10@eknews.net

Articles

-

국정원 해킹 의혹 장기화, 여권은 당정청 모두 하락하고 야권은 상승

국정원 해킹 의혹 장기화, 여권은 당정청 모두 하락하고 야권은 상승

-

방미 새누리당 김무성 대표, 정당외교보다는 자기정치 행보로 비판

방미 새누리당 김무성 대표, 정당외교보다는 자기정치 행보로 비판

-

박근혜 대통령 동생 근령씨, 일본 편향적 친일망언에 온 국민 분노

박근혜 대통령 동생 근령씨, 일본 편향적 친일망언에 온 국민 분노

-

50대 이상 32%, “통일되면 남과 북 연결 고리로 활동하고파”

50대 이상 32%, “통일되면 남과 북 연결 고리로 활동하고파”

-

유라시아 친선특급 베를린 도착, 대장정 마무리

유라시아 친선특급 베를린 도착, 대장정 마무리

-

도시 지역, '면적은 전체 16.6%, 거주자는 전 인구의 92%'

도시 지역, '면적은 전체 16.6%, 거주자는 전 인구의 92%'

-

직장인 이직 이유 1위, 회사의 비전이나 성장가능성이 없어 실망

직장인 이직 이유 1위, 회사의 비전이나 성장가능성이 없어 실망

-

20대 과반수 정도,혼전 동거 필요하고 혼전 순결 안 지켜도 돼

20대 과반수 정도,혼전 동거 필요하고 혼전 순결 안 지켜도 돼

-

미국경제의 부활 조짐, 주요국 투자 확대에 나서

미국경제의 부활 조짐, 주요국 투자 확대에 나서

-

日 경제, '완만한 회복세로 설비투자 증가, 엔저로 해외 생산기지 철수'

日 경제, '완만한 회복세로 설비투자 증가, 엔저로 해외 생산기지 철수'

-

中 풍부한 자금과 정책지원으로 하루 1.1만개 신규 창업

中 풍부한 자금과 정책지원으로 하루 1.1만개 신규 창업

-

WHILE WE’RE YOUNG

WHILE WE’RE YOUNG

- 42개월 무역 수지 흑자, 흑자액도 사상 최대 속 불안감도 증가

-

벤처투자 업체 수 23.7% 증가로 사상 최대

벤처투자 업체 수 23.7% 증가로 사상 최대

-

한국 국경간 M&A 규모, 전년대비 급증한 294억 달러 기록

한국 국경간 M&A 규모, 전년대비 급증한 294억 달러 기록

-

세계 가전시장 급변, 中 급성장 韓 현상유지

세계 가전시장 급변, 中 급성장 韓 현상유지

-

잇츠스킨, 독일의 ‘레드닷 디자인 어워드’ 2년 연속 수상

잇츠스킨, 독일의 ‘레드닷 디자인 어워드’ 2년 연속 수상

-

광주U대회, 저비용·고효율, 지자체 국제행사 ‘모범’

광주U대회, 저비용·고효율, 지자체 국제행사 ‘모범’

- 당뇨 환자들 아침 거르면 혈당높아져 치명적

-

근육양이 줄면 지방간 발생 가능성 최대 4배 높아져

근육양이 줄면 지방간 발생 가능성 최대 4배 높아져

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5