실물경제와 미술 시장을 움직이는 손들 2

<누가 미술 시장을 움직이는가?> 단순하고도 복잡한 이 질문에 대해 필자는 미술 시장을 움직이는 7개의 축 <작가, 아트 딜러, 미술관, 비평가, 아트 컨설턴드, 컬렉터, 경매전문가>을 언급했다. 첫 번째로 1)작가가 만들어낸 작품을 선택하는 이는 미술시장으로, 작가가 아닌 작품이 들려주는 이야기에 귀 기울여야 함을, 2)유명 화가 뒤에는 훌륭한 아트 딜러가 있고, 이들이 고객에게 판매하는 것은 단순한 그림이 아닌 자신의 가치로서 그것이 지니는 의미에 대해 알아보았다.

이번 호에서는 나머지 5개의 축 <미술관 관계자들, 비평가, 아트 컨설턴트, 컬렉터, 경매전문가>들 중 우리의 일상이 머무는, 시대를 넘어서, 앞 선 눈을 가진 예술가들이 그들의 <촉>과<몸>으로 풀어낸 시대의 기록 공간 <미술관>에 대해, 우리가 미처 보지 못한 소리 없는 전쟁을 치르고 있는 이들의 분주한 움직임에 대하여 눈을 돌려 보도록 하자.

미술관 The Museum: 짧지만 강렬한 여러 번의 연예, 그리고 안정적 종착점에 대한 로망

과거 권력자이자 특정인의 전유물이었던 미술의 주체가 개인으로 옮아가며 사람들은 자연스럽게 자신들의 욕망을 표출한다. 어떠한 표현 수단에도 얽매이지 않은 채, 탈이데올로기 시대에 들어선 현대인들은 오히려 쏟아지는 정보의 홍수 속에서 길을 잃고 어두운 밤길에서 방황하고 있는 듯한 정전시대(BLACKOUT)를 살아가고 있는 것이다. 깜깜한 이 블랙세상에서 우리는 사회 구조에 의지하지 않은 채 자신을 만나 스스로를 사회 역사 속에 집어넣고, 내가 세상이 되고 내 안에 세상이 존재하도록 해야만 하는 시대를 살아가는 방편으로 일상의 한 부분이 되어버린 미술관을 찾는다. 그러나 이렇게나 다양한 모습으로 관람객을 맞이하는 미술관의 가장 첫 번째 기능이 무엇이었는지를 아는 사람은 그리 많지 않다.

1. 미술관, 그 기능을 다시 생각하다.

흔히들 묻는다. “미술관에 작품이 새로 들어왔다고? 그런데 미술관은 무슨 기준으로 작품을 사는 거야?” 여기서 우리는 알게 된다. 바로 미술관이 단지 작품을 소장하고 보여주는 곳이 아니라 자국의 미술사를 정립하기 위해 미술사적 가치를 지닌 작품을 찾아서 구매하는 것이라는 것을. 대표적인 예로 우리는 <간송미술관>을 떠올릴 수 있다.

서울시 성북구에 위치한 대한민국 최초의 사립미술관인 간송미술관은 간송(澗松)전형필(全鎣弼)이 수집한 고미술품을 정리․ 연구․ 전시하여, 일제에 의해 왜곡된 우리 역사를 바로잡고 민족문화의 자긍심을 되찾고자 설립되었다. 간송이 수집한 여러 점의 고미술을 통해 우리는 중국이나 일본의 눈이 아닌 한국인의 안목으로 세상을 바라보았던 선조들의 생각과 시선을 따라갈 수 있는 것이다. 이러한 간송미술관의 작품들은 서울 시내 한복판 동대문 디자인 플라자(DDP)로 자리를 옮겨 우리의 문화에 대한 기획전시 시리즈를 선보이고 있다. 젊은이들이 모여드는 곳, 전통과 새로움이 공존하는 이곳에서는 현재 <간송문화 5부-화훼영모>를 진행 중이다.

[서울시 성북구에 위치한 간송미술관(위), DDP에서 전시 중인 <간송문화 5부-화훼영모> 포스터(아래)]

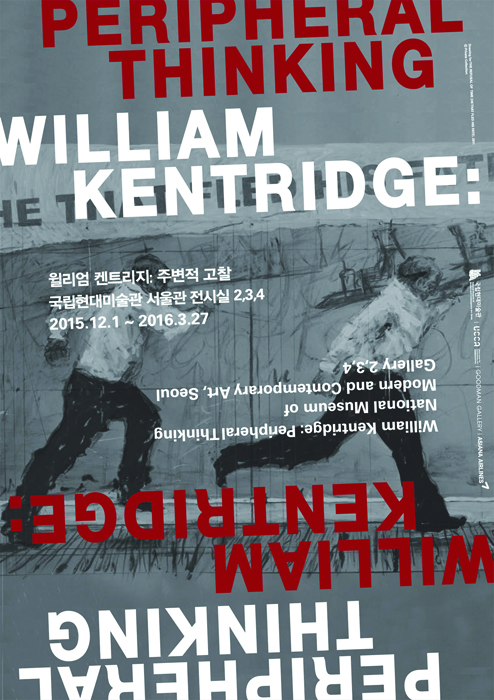

또한 국립현대미술관은 어떠한가? 현재 국립현대미술관 서울관에서는 흥미로운 2가지의 전시가 관람객의 시선을 사로잡고 있다. 바로 수묵추상의 거장 산정 서세옥의 전시와 남아프리카 공화국 출신의 세계적인 아티스트 윌리엄 켄트리지(William Kentridge, 1955~)의 개인전, 주변적 고찰(Peripheral thinking)이 함께 진행 중이다.

<현재 진행중인 국립현대 미술관의 전시들>

이렇듯 자국의 미술과 현대미술, 세계미술의 흐름을 작가들과 일반 관람객들에게 정보를 제공하는 곳으로 미술관은 기획전시는 물론 미술사적으로 인정받은 작품 구입을 하는 중요한 큰 손이다. 또 한편 감성공학시대에 미의식이 하나의 주요한 자본으로 부상하며 탈구조주의 시대 이후 자국의 국민들에게 감성과 미의식을 개발하고 교육하는 곳으로, 기획전시와 작품 소장을 위해 미학적 가치를 지닌 작품을 찾아 전시하고 그것을 소장하려는 의지를 갖고 있는 미술관은 미술시장의 절대적이자 대표적 중요한 고객인 것이다. 즉, 미술시장의 미술사적 가치와 미학적 가치의 중심 원에 서 있는 미술관은 작가들의 영원한 로망이다.

2. 그들은 왜 소리 없는 전쟁을 치르는 것인가?

그렇다면 이렇게 우아한 미술관이 선보이는 총성 없는 전쟁은 과연 무엇일까? 왜 이들은 이런 전쟁을 치르고 있는 것일까?

영국 테이트 모던, 뉴욕 현대미술관 등 우리에게 흔히들 익숙한 세계적인 미술관들이 사실은 적극적인 자국의 미술사 정립과 세계 미술문화사를 위해 전쟁을 하는 문화 전략기관이라는 것을 아는 이들은 많지 않다. 한 예로 찬란한 과거를 회상하며, 르네상스 미술의 중심지임을 자부하던 이탈리아는 19세기 미술사의 중심이 프랑스로 넘어가자, 1985년 베니스 비엔날레를 설립한다.

표면적으로는 다양한 이념과 체제, 사상과 문화를 수용하며 미술의 가능성을 열어 보였지만 결국은 자국이 중심이 되어 세계현대미술의 흐름을 주도하기 위한 전략으로 세계적 미술제를 열어 자기 문화권으로 세계를 장악하고 줄을 세우려는 의도를 가지고 있는 것이다. 또 열악적인 환경을 극복하고 세계로 나아가기 위한 몸부림으로 비엔나레를 만든다. 이와 같은 목적을 가지고 설립된 것이 상파울루 비엔날레이고 한국의 광주 비엔나레, 영국의 터너 프라이즈 상이란 제도다. 우리는 권위 있는 대회에서 수상을 하였을 경우 이를 대단한 일로 생각하지만 결국 헤게모니의 중심은 대회를 주체한 기관과 국가가 쥐고 있는 것으로 그들의 가치와 기준에 따라 움직이는 꼭두각시임을 대부분의 사람들은 알지 못한다.

또한 2차 세계대전이 발생하고 프랑스가 휘어잡고 있던 세계미술사의 주도권이 미국으로 넘어 갔을 때, 이를 가져오려고 연 독일 문화정책의 은밀한 결과가 1955년에 설립된 카셀 도큐멘타(Kassel Documenta)이다. 베니스 비엔날레와 더불어 최대 규모의 현대 미술 전시로 평가 받고 있는 카셀 도큐멘타 역시 그 이면에 숨겨진 의도는 다른 행사와 다를 바가 없는 것이다. 그리고, 이런 경쟁의 중심에 선 곳이 바로 각국의 미술관이다.

<이탈리아의 베니스 비엔날레(위)와 독일의 카셀 도큐멘타(아래)>

그렇다면 각국의 미술관은 어떻게 작업을 진행하는 것일까? 영국의 예를 들어보자. <전 세계에서 영국만큼 미술사에 창피한 나라가 있을까요?> 라고 묻는 다면 사람들은 아마 깜짝 놀랄지도 모른다. 찬란한 문화 유산, 엄청난 수의 미술관과 박물관은 무엇이기에 창피하다는 말을 할 수 있는 것인가? 예로부터 <세계를 제패한 나라가 미술사를 쓴다>라는 말이 있다. 15세기 프랑드르와와 이탈리아에서 16세기 스페인으로 넘어간 미술사는 17세기에 프랑스로 넘어갔으나 18세기에 세계를 지배한 영국은 받지 못해 몰락한 프랑스가 결국 19세기 인상주의와 20세기 모더니즘의 문화의 중심지를 계속 유지하게 되었다.

2차 세계대전 이후 미국이 비평가 클레멘트 그린버그를 앞세워 잭슨 폴록을 중심으로 추상표현주의를 전략적으로 지원하고 라이프 지 등 미디어를 이용해 세계미술사의 중심으로 집어넣었다. 그러나 영국은 모든 것을 준비하고 가지고 있으며 미술사의 역사의 체계를 학문적으로 세웠으면서도 세계 미술사에선 여전히 변방이었다.

전 세계인들이 사랑하는 인상파 화가들의 주요 활동무대인 프랑스 파리의 예술 세계가 사실은 영국의 씨앗으로부터 출발했다는 사실을 아는 이들은 극히 드물다. 바로 <윌리엄 터너(Joseph Mallord William Turner: 1775-1851)>와 <존컨스타블(John Constable, 1776-1837)>을 알아보지 못하고 <라파엘 전파(Pre-Raphaelite Brotherhood>를 선택했던 영국은 미술사의 주도권을 프랑스에 빼앗기며 그들의 씨앗으로 화려하게 꽃을 피운 인상파, 후기 인상파 화가들의 작품을 지켜 볼 수 밖에 없었다. 그 결과 영국인들이 자랑하는 내셔널 갤러리에는 라파엘 전파 화가들의 작품이 단 한 점도 걸려있지 않았는데, 요즘 자국의 미술에 대해서 무관심으로 시종일관했던 냉정한 이성적 태도를 버리고 심지어는 인상파 전시관에 자국의 작가들을 슬며시 끼워 넣기 시작한다. 이 얼마나 치열한 주도권 쟁탈전 인가?

또 한 예로 뒤늦게 심각성을 자각하기 시작한 영국의 미술계는 밀레니엄 전환기에게 맟줘 터너미술상을 테이트 브리튼을 중심으로 열고 2010년부터 자국의 미술을 세계적 반열에 합류 시키기 위해서 영국의 큐레이터 들은 작업을 시작하고 있다. 그것이 바로 테이트 모던에서 열린 소용돌이파 보티시즘 전시였고, 그 작가를 합류, 세인트 아이비스파와 블룸스버리 그룹의 화가인 바네사 벨(Vanessa Bell, 1879~1961)의 그림까지 편입을 시도하기 시작한 것이다.

<터너 상 포스터와 바네사 벨 작품>

<세계미술사의 주도권을 갖는다> 이것이 대체 무엇이기에 미술관에서 왜 이런 적극적인 활동을 시작한 것일까? 그것은 바로 미적 가치의 중심에 서기 위해서다. 미적 가치의 중심에 서면 무엇이 미술적이고, 미술인가를 판단하는 중요한 결정권과 함께 그 시대의 감성가치를 매길 수 있는, 즉 모든 그림가격과 아름다움의 가치를 결정하는 문화예술의 중심이 되는 것이다. 이러한 시너지 효과는 곧 패션산업과 디자인, 그 밖의 산업디자인의 중심지로 성장하게 하여 자국의 상품을 고부가가치로 상승시키는 결정적인 요인이 되기 때문이다.

결국 <그림을 본다>는 것은 <시대의 욕망을 읽는다>라는 것을 의미하고 이것의 사회 경제적 가치로의 환원을 위하여 각국의 미술관들은 세계미술사의 치열한 물 밑 작전을 벌이는 것이다. 미술시장을 움직이는 가장 우아한 축인 미술관, 그들은 화려한 백조가 자신의 멋진 모습을 보이기 위해 물 밑에서 수없이 많은 발길질을 하듯 시장의 거대 축의 지분을 놓고 소리 없는 전쟁을 치르고 있는 중이다. 오늘 우리는 미술관의 역할과 그들의 헤게모니 다툼을 위한 흥미로운 주도권 싸움에 대해 살펴보았다. 나머지 요소들이 들려주는 이야기는 과연 어떠한 상호작용을 이루어 내며 시장을 움직이는 것일까? 다음 편에 이어 계속 깊이 접근해 볼 것이다.

<허유림, 유로저널 컬럼니스트, 인디펜던트 큐레이터, 예술기획및 교육, Rp’ Institute>

Articles

- 비자 BRP카드 분실과 재발급 신청

-

그림이 책을 앞선다 -3

그림이 책을 앞선다 -3

-

주세폐 베르디(Giuseppe Verdi)의 일 트로바트레(Il trovatore)

주세폐 베르디(Giuseppe Verdi)의 일 트로바트레(Il trovatore)

- 사람에게 기대하지 마라

-

UK’s FREE Museums

UK’s FREE Museums

-

미술사에서 실종된 예술가들을 어떻게 평가해야 할 것인가? 3

미술사에서 실종된 예술가들을 어떻게 평가해야 할 것인가? 3

- 내 마음은 내 마음대로

- 영국시민권자 한국국적 상실신청 해야

-

그림이 책을 앞선다 -2

그림이 책을 앞선다 -2

-

쥘 마스네(Jules Massenet)의 타이스(Thais)

쥘 마스네(Jules Massenet)의 타이스(Thais)

-

찰스 사치에 대해 얼마나 알고 계시나요?

찰스 사치에 대해 얼마나 알고 계시나요?

-

미술사에서 실종된 예술가들을 어떻게 평가해야 할 것인가? 2

미술사에서 실종된 예술가들을 어떻게 평가해야 할 것인가? 2

-

실물경제와 미술 시장을 움직이는 손들 3-(1)

실물경제와 미술 시장을 움직이는 손들 3-(1)

- 영국인학생의 결혼비자 영국신청 준비

-

자코모 푸치니(Giacomo Puccini)의 나비부인(Madama Butterfly)

자코모 푸치니(Giacomo Puccini)의 나비부인(Madama Butterfly)

-

그림이 책을 앞선다 -1

그림이 책을 앞선다 -1

-

<김성중 소믈리에가 소개하는 와인바 이야기> 파리 6구 세계적인 부르고뉴 와인 전문 ...

<김성중 소믈리에가 소개하는 와인바 이야기> 파리 6구 세계적인 부르고뉴 와인 전문 ...

-

실물경제와 미술 시장을 움직이는 손들 2

실물경제와 미술 시장을 움직이는 손들 2

-

미술사에서 실종된 예술가들을 어떻게 평가해야 할 것인가? 1

미술사에서 실종된 예술가들을 어떻게 평가해야 할 것인가? 1

-

아트페어 전성시대

아트페어 전성시대

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5