댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?

|

|

|||

|

|||

|

|

최지혜 예술칼럼

2024.06.10 15:31

신뢰와 존중의 관계 – 윤형근과 김환기 1

조회 수 253 추천 수 0 댓글 0

유로저널 384 신뢰와 존중의 관계 – 윤형근과 김환기 1

‘더할 수 없는 분노를 주체할 길 없어’

윤형근, 다색, 1980 (사진출처: 국립현대미술관)

먹물같은 색의 기둥들이 쓰러질 듯 아슬아슬하게 서 있다. 그림 왼쪽에 두 기둥은 오른쪽에 쓰러진 두 기둥을 받치고 있는 것 같기도 한데 웬지 이마저도 곧 쓰러질 듯 힘들어 보인다. 하지만, 모두 꿋꿋히 쓰러지지 않기 위해서 버틴다. 그리고 뒤로도 흐린 기둥들도 겹겹이 보인다. 먹을 갈아 만든 것 같은 이 검정에 가까운 색은 작가 윤형근(1928-2007)이 하늘의 색인 ‘블루(Blue)’와 땅의 색인 ‘엄버(Umber)’를 섞어 검게 만든 뒤 거기에 오일을 타서 만든 것이다. 이것을 그는 면포나 마포에 그어 내렸다. 그렇게 해서 하늘과 땅이 섞여 만든 검정이 기둥을 이루고, 그 사이에는 문같은 여백이 조금 생겼다. 윤형근은 1980년, ‘5·18 광주 민주화 운동’이 벌어진 직후에 ‘더할 수 없는 분노를 주체할 길 없어’ 이 작품을 그렸다. 그런데, 한국의 현대미술의 거장 중 한 명으로 꼽히는 윤형근 작가의 초기 작품은 이런 먹빛 기둥의 그림과는 아주 다르다. 그렇다면, 살아 생전에 말이 거의 없어 ‘침묵의 화가’라고 불렸던 그가 어떤 삶을 살았길래 이런 힘든 기둥을 그렸을까? 1928년 청주에서 태어나 일제강점기와 한국 전쟁 등 한국의 역사적 시기에 청년기를 보낸 그는 3번의 복역과 1번의 죽을 고비를 넘길 만큼 녹록지 않은 삶을 살았다. 1947년 서울대학교에 입학했지만, ‘국대안(국립대학교설립안) 반대’ 시위에 참가했다가 구류 조치 후 제적당했다. 당시 교수였던 김환기(1913-1974)의 도움으로 홍익대학교 회화과에 편입할 수 있었다. 그러다가 1950년 한국전쟁 발발 직후 학창시절 시위 전력으로 ‘보도연맹’에 끌려가 학살당할 위기도 겨우 면했다. 또한 전쟁 중에 피난을 가지 않고 서울에서 부역했다는 명목으로1956년 6개월간 서대문형무소에서 6개월간 복역했다. 1960년에 윤형근은 김환기의 장녀와 결혼해 두 사람은 가족이 되었다. 윤형근은 평생 김환기를 ‘아버지’라 불렀고, 김환기도 윤형근을 ‘신뢰와 존중’으로 대했다고 한다. 이후 유신체제가 한창이던 1973년 숙명여고 미술교사로 재직 당시, 당대 최고의 권력자인 중앙정보부장이 뒤를 봐 주던 한 학생의 비리를 따져 물었다는 이유로, ‘반공법 위반’ 협의로 잡혀가 고초를 겪었다. 당시 그가 쓰고 있던 빵 모자가 러시아의 레닌의 것과 비슷하다는 것이 이유였다고 윤형근의 아들은 회고했다. 그 모자는 사실 윤형근의 장인이자 스승이었던 작가 김환기가 뉴욕에 살면서 즐겨쓰던 모자였고 그것을 윤형근이 사진으로 본 뒤 멋있어 보여 자신도 직접 만들어 쓴 것이라고 한다. 고초를 겪고 집으로 돌아온 윤형근은 그때부터 다른 직업을 아예 가질 수 없었다. ‘요시찰 인물’로 찍혀 수시로 경찰의 감시를 받고 있었기 때문이다. 그래서 그는 어쩔 수 없이 10여 년간 그림 작업에만 전념했다. 당시 그의 나이는 45세였다.

하늘과 별과 땅

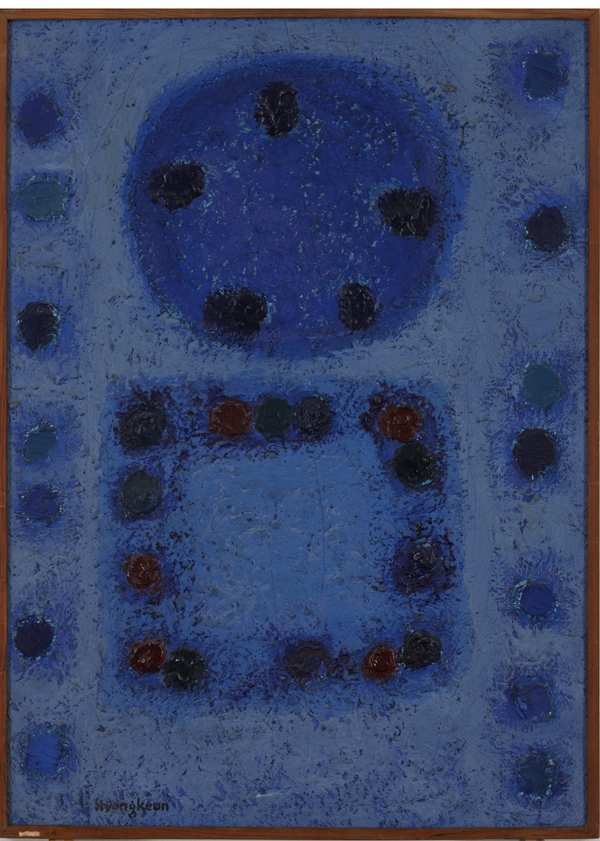

윤형근, 별과 달과 뜰, 1966 (사진출처: 홍대신문)

이 작품은 홍익대학교박물관에 소장되어 있는 윤형근 작가의 초기 작품이다. 자신이 가장 좋아했던 김환기(1913-1974) 작가의 푸른 색감에 색점이 그대로 드러난다.

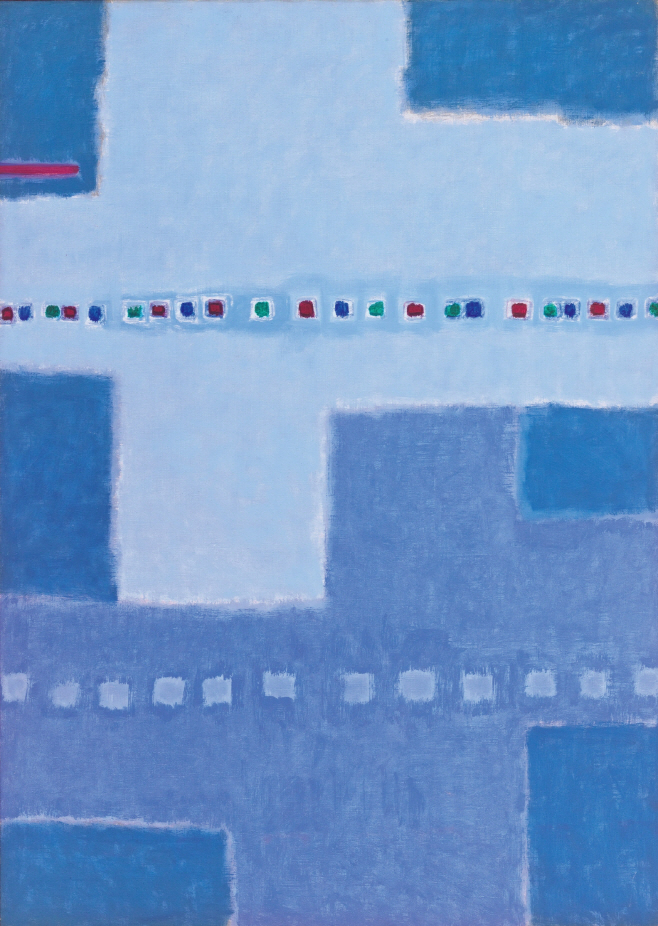

김환기, 북서풍 30-VIII-65, 1965

이렇게 윤형근의 1960년대 중반 작품들에서는 김환기 점과 원의 영향이 많이 드러난다. 김환기 작가는 특히 한국의 전통 미술과 자연을 사랑했다. 백자에 ‘달항아리’라는 이름을 붙여준 것도 바로 그다. 그의 한국의 전통적 소재에 대한 사랑은 1956년 파리로 건너간 뒤 더욱 깊어졌다. 1957년 친구에게 보낸 편지에 그는 “여기 와서 느낀 것은 시정신(詩精神)이오. 예술에는 노래가 담겨야 할 것 같소. 거장들의 작품에는 모두가 강력한 노래가 있구려.”라고 적었다.

김환기, 영원의 노래, 1957 (사진출처: 다음카페)

이후, 김환기는 1963년 50세에 미국 뉴욕으로 건너가 또 다른 도전에 몸을 던졌다. 1년 뒤 개인전을 열었지만, 뉴욕타임스(NYT)는 전시에 대해 “미국 추상표현주의의 모방”이라고 혹평을 받았다. 하지만, 그는 포기하지 않고 새로운 형식의 실험을 계속했고 마침내 ‘점’을 재발견했다. 위의 ‘북서풍 30-VIII-65’ 은 그 결과물의 하나라고 할 수 있다. “점화가 성공할 것 같다. 미술은 하나의 질서다.” – 김환기 뉴욕일기 - 윤형근 작가의 1970년대부터 2007년까지 나타나는 번짐 기법 또한 김환기 작가의 작품에서 볼 수 있는 특징적인 것이다.

윤형근, Umber-Blue, 1980 (사진출처: curio-jpn.com)

윤형근은 1970년대 ‘한국미술대상전’에서 대상을 받은 김환기의 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴(1970)’에서 번짐 기법을 접하고 그것에 영향을 받았다고 직접 말한 적이 있다.

김환기, 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴 16-IV-70 #166, 1970 (사진출처: 한국일보)

이 작품은 1969~1970년 김환기의 점화가 마침내 전면 점화로 진화하면서 완성된 작품이다. “내가 그리는 선, 하늘 끝에 더 갔을까. 내가 찍은 점, 저 총총히 빛나는 별만큼이나 했을까. 눈을 감으면 환히 보이는 무지개보다 더 환해지는 우리 강산….” -김환기 뉴욕일기- (다음에 계속…) 유로저널칼럼니스트, 아트컨설턴트 최지혜 #Kculture #Kart #윤형근 #김환기 #다색 #점화 #유로저널 #최지혜예술칼럼

Category

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |

||

서로 다른 하늘과 땅 – 윤형근과 김환기 2

서로 다른 하늘과 땅 – 윤형근과 김환기 2

무료함을 잡아줄 독서 -해외 거주 중고생을 위한 독서 가이드-

무료함을 잡아줄 독서 -해외 거주 중고생을 위한 독서 가이드-