최지혜의 예술칼럼 (32)

나를 찾아가는 길1

한국의 사회 현상과 그 구조

한국을 공포에 떨게 하고 있는 메르스, 이와 관련한 다양한 유언비어들이 더욱 확산되는 가운데, 그 기세가 잠잠해질 때까지는 시간이 좀 더 필요할 것 같아 보인다.

메르스예방을 위한 서울지하철객차 소독모습

“개념없는 공무원 하나때문에 대구 시민 모두가 농락당했습니다.” 메르스 확진을 받고도 여기저기를 돌아다닌 이 공무원때문에 대구는 발칵 뒤집어 졌었고 “이런 공무원은 죽어도 싸다”라며 시위까지 일어났었다. 그는 도대체 무슨 생각으로 이런 행동을 한 것일까?

메르스로 인한 한국의 상황이 이렇게까지 악화가 된 것은 무엇때문일까? 세월호에 이은 정부 대책, 대처의 미비인가? 이런 생각없어 보이는 한 공무원의 행동과 같은 공동체 의식부재인가?

신화학자 조셉 캠벨은 어린 시절 카톨릭 학교에서 오른쪽에는 자신을 수호하는 수호 천사가 있고, 왼쪽에는 자신을 타락시키는 마귀가 있다고 배웠단다. 그럼 이 공무원은 왼편을 잡은 것일까?

천사나 마귀는 우리를 이끌고 인도하는 충동을 의인화한 것이다. 그렇다면 맹렬하게 갈등하는 이 충동들은 도대체 어디에서 오는 것일까?

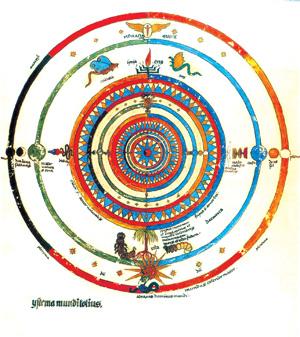

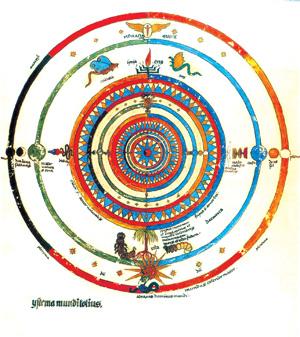

우리 몸 각 기관에서 생성되는 자연의 에너지가, 경이, 사랑, 증오 등 모든 감정의 원천이다. 우리 각 자를 중심으로 한 원, 즉 산스크리트어로 ‘만다라(mandala)’가 있다. 그 원은 그냥 원이 아니고, 다른 원과 상호 관계하거나 상징적인 문양을 이룸으로써 하나의 우주 질서를 상징한다.

만다라

칼융이 처음으로 그린 만다라 그림

좀 더 구체적으로 이 원을 시각화해보면, 우선 각 자의 삶이라는 원 안에서 서로 상충하는 가치 체계를 생각해 본다. 각각의 가치 체계의 위치를 정하고, 그 다음에 자신의 중심을 검토해보면, 점차적으로 그 중심을 향해서 여러 측면들이 질서가 부여됨을 알 수 있다. 이것이 바로 정신 심리 분석학자 칼 융이 말하는 자신을 찾아가는 길과 같은 것이다.

융은 원이 인류의 가장 원초적인 이미지이기 때문에 원의 상징을 정밀하게 검토하는 일이 곧 우리의 자아를 분석하는 일이라고 했다. 원의 중심인 심층 무의식은 지구의 역동적인 생명력의 원천인 지구의 핵과 같이 무궁무진한 삶의 에너지를 내보는 에너지의 근원이다.

자기 발견 과정을 통해 이 중심을 찾아 거기에다 마음을 둔다. 그리고 인간이 태어나 욕망과 두려움없이 삶을 그저 시작하듯이, 존재 그대로의 끊임없이 생성되는 삶의 모습을 직시하면 된다. 하지만, 우리가 이 삶의 중심을 잃게 되면, 인생이라는 여정에서 그 목적지가 가도가도 멀어지고 닿을 수 없는 것과 같이 보인다.

인도 신화에 나오는 인드라의 그물은 실과 보석으로 짜여진 그물이다. 실과 보석이 만나는 곳마다 보석이 달려 있다. 그 각각의 보석에 다른 보석들이 서로서로 비쳐보인다. 이것은 어떤 사건이라고 하는 것은 다른 많은 사건과의 상호 관계속에서 일어난다는 것을 의미한다.

즉, 어떤 한 사건의 책임이 어느 한 사람에게 있는 것 같아 보여도 그 사람을 비판할 수 없다는 것이다. “나만 아니면 돼!”도 통하지 않는다. 좋은 일도 나쁜 일도 서로에게 영향을 끼치는 사회라는 구조에서 함께 살고 있다는 것을 우리는 상기해야 한다.

그렇다면 우리는 어떤 구조사회에 살고 있는 것인가? 내가 소속되어 살고 있는 사회구조와 그 속에서 살고 있는 사람들의 의식구조를 정확하게 파악한다면 서로 충돌과 불협화음을 일으키기보다는 조화와 균형속에서 밝은 빛을 발산하는 경우가 많아 질 것이다.

한국인의 미의식

그래서, 우리는 이미지 읽기를 해야한다. 우리 주변의 아름다움을 나타내는 미의식을 파악하는 것은 사회구조의 정확한 이미지 읽기를 위해 가장 쉽고도 빠른 필수요건이다. 현대는 국제화 세계화로 개방된 사회현상에서 낯선 문화, 이질적인 문화를 접할 수 밖에 없는 시대다. 세계화, 동질화 현상은 이질화, 개성화, 반동화 현상으로 나타나고 있는데 이러한 문화적 충돌을 우리는 미학을 통해서 해결할 수 있다.

한국에서도 십 년전부터 미학이 실용적 학문으로 대두되었다. 미학은 더이상 관념적인 학문이 아니고, 생존을 위한 도구가 되고 있다. 즉, 성공하기 위해 누구나 다해야하는 필수사항이다.

미학이란 사람마다 시대마다 지역마다 계층마다 다른 가치와 이 가치들의 끊임없는 충돌, 관념과 관념들의 충돌, 그리고 이 충돌들이 조율되어 거세되고 새로운 것이 나타나는 과정을 기술한 것이다.

특히, 특정 한 집단의 보편적 미의식, 보편적 아름다움에 대한 인식을 연구한 것이 지역 미의식, 지역 미학이다. 한국미학은 한국인이 오랜 전통과 관습에서 어떤 것들이 아름답다고 생각하고, 무엇이 추하다고 하는지에 대해서 어떻게 묘사하고 조형화했는지를 기록한 것이다.

한국미학을 설명할 때 한국인을 ‘백의 민족’이라 일컫는 경우가 있다. 그러나, 백자는 오직 왕만 쓰던 그릇으로 99.9%의 한국인과는 전혀 상관없던 그릇이고 상징이었다. 한편, ‘단순미’, ‘소박미’라는 것으로 한국의 대표적 미학을 설명하는 전문가들도 있다. 그러나, 이것도 원시 미술이나 미개 사회와 같이 모든 집단의 기초과정에서 나타나는 공통적 특성이기 때문에, 어느 집단의 고유성이나 개성이 될 수가 없다.

백자대호, 권대섭, 2013

백자항아리,도상봉,1967

그렇다면, 한국인은 누구이며, 한국의 미는 어떤 것인가? 이것이 오늘날 우리에게 어떤 영향을 끼치고 있는가?

개성적이고 창조적인 미의식이 돈이 되는 시대에 살고 있는 우리에게 이것을 아는 것은 중요하다. 공통체의 미의식을 제대로 알지 못하고 드러내지 못한다면, 그 공통체의 특징을 말할 수도 없을 뿐만 아니라, 자신의 개성을 찾는 것도 불가능하기 때문이다.

보이지 않는 미의식은 이것을 논리적으로 뒷받침할 수 있는 미학자, 예술이론가들이 필요하다. 그러나 이런 미학자, 예술이론가들이 나올려면, 반드시 철학과 인문학이 발달해야 한다. 이것이 한국미학을 발전시키지 못하는 치명적인 이유다. 한국에는 제대로된 철학자가 없었다.

1960년대 안호상, 안병욱, 함석헌, 김용옥 등이나, 최근의 강신주까지 적잖은 철학자들이 논리에서 벗어나 한계적으로 자기이론을 설파할 뿐이었다. 대중들의 인기를 위한 발언이 아니라, 진정한 철학자로서 심각하게 고민하고 그 철학의 논리적인 사고의 길을 제시한 철학자는 없었다.

EBS, 문화회관, 백화점, 전국 각지의 공공도서관 등 다양한 곳에서 불고 있는 한국의 인문학열풍도 범람하는 지식폭풍의 한 일면일 뿐, 아직은 그 결실을 찾아 보기 힘들다.

그럼에도 불구하고, 한국 미의식은 우리가 속한 지역사회의 미의식과 우리 자신의 미의식의 근간이자, 나아가 우리의 정체성 확립과 관련있기 때문에 반드시 정확하게 파악하는 것이 필요하고 중요하다.

야묘도추, 김득신

(다음편에 계속…)

유로저널칼럼니스트, 아트컨설턴트 최지혜

메일 : choijihye107@gmail.com

블로그 : blog.daum.net/sam107

페이스북 : Art Consultant Jihye Choi