댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

유로저널 와인칼럼

2014.02.18 02:56

박 우리나라의 프랑스 와인 기행 8 : 좋은 빈티지? 나쁜 빈티지?

조회 수 5621 추천 수 0 댓글 0

<우리나라의 프랑스 와인 기행 8>

좋은 빈티지? 나쁜 빈티지?

와인에 조금이라도 관심이 있는 사람이라면 ‘빈티지(Vintage)’라는

말을 들어봤을 것이다. 프랑스어로는 ‘밀레짐(Millésime)’이라고

부르는데, 와인과 관련해서는 해당 와인을 만든 포도의 수확 연도를 말한다.

깊이 들어가면 복잡한 것들이 많지만, 단순히 말하자면

2013년에 수확한 포도로 만든 와인은 2013년 빈티지

와인이 된다.

결국, 빈티지라는 것은 해당 연도의 기후를 고스란히 담아내게 된다. 같은 사람이, 같은 포도밭에서 농사를 짓더라도 매년 수확하는 포도가 달라지고 그에 따라 와인도 달라진다. 특히 바로 하루 앞도 예측하기 힘들 정도로 날씨가 급변하는 프랑스는 빈티지의 영향을 많이 받는 편이고, 그로 인해서 빈티지에 따라서 가격도 천차만별이다. 반면

미국의 캘리포니아를 필두로 한 신세계(비유럽)

와인은 매년 거의 일정한 날씨로 인해서 상대적으로 빈티지에 민감하지 않은 편이다.

편차가 크지 않은 날씨와 철저한 과학적 통제로 인해서 우수한 품질이 매년 일정하게 유지되는 것이 캘리포니아 와인의 큰 장점이다.

하지만 반대쪽에서는 그런 이유로 프랑스 와인이 ‘예술품’이라면

캘리포니아의 와인은 ‘상품’이라고

비아냥거리기도 한다. 물론 이것은 개인의 취향과 관점의 문제이다.

필자가 우리나라에서 와인의 빈티지에 대해 들어본 표현은 딱 두 가지 밖에 기억이 나지 않는다. ‘좋은 빈티지’와 나쁜 빈티지’. 예전에 우리나라의 한 백화점에서 와인 할인행사가 열렸는데, 보르도 유명 샤토의 와인을 프랑스 현지가격과 거의 차이가 없이 판매하는 것을 본 적이 있었다. 정말

말도 안 되는 가격이기에 매장 직원에게 가격이 어떻게 이렇게 싸냐고 물어봤었다. 그

직원은 어두운 표정으로 “빈티지 차트의 점수가 나쁘다는 정보 때문에 판매가 저조해서 재고를

정리하는 중이에요.”라고 답했다. 덕분에(?)

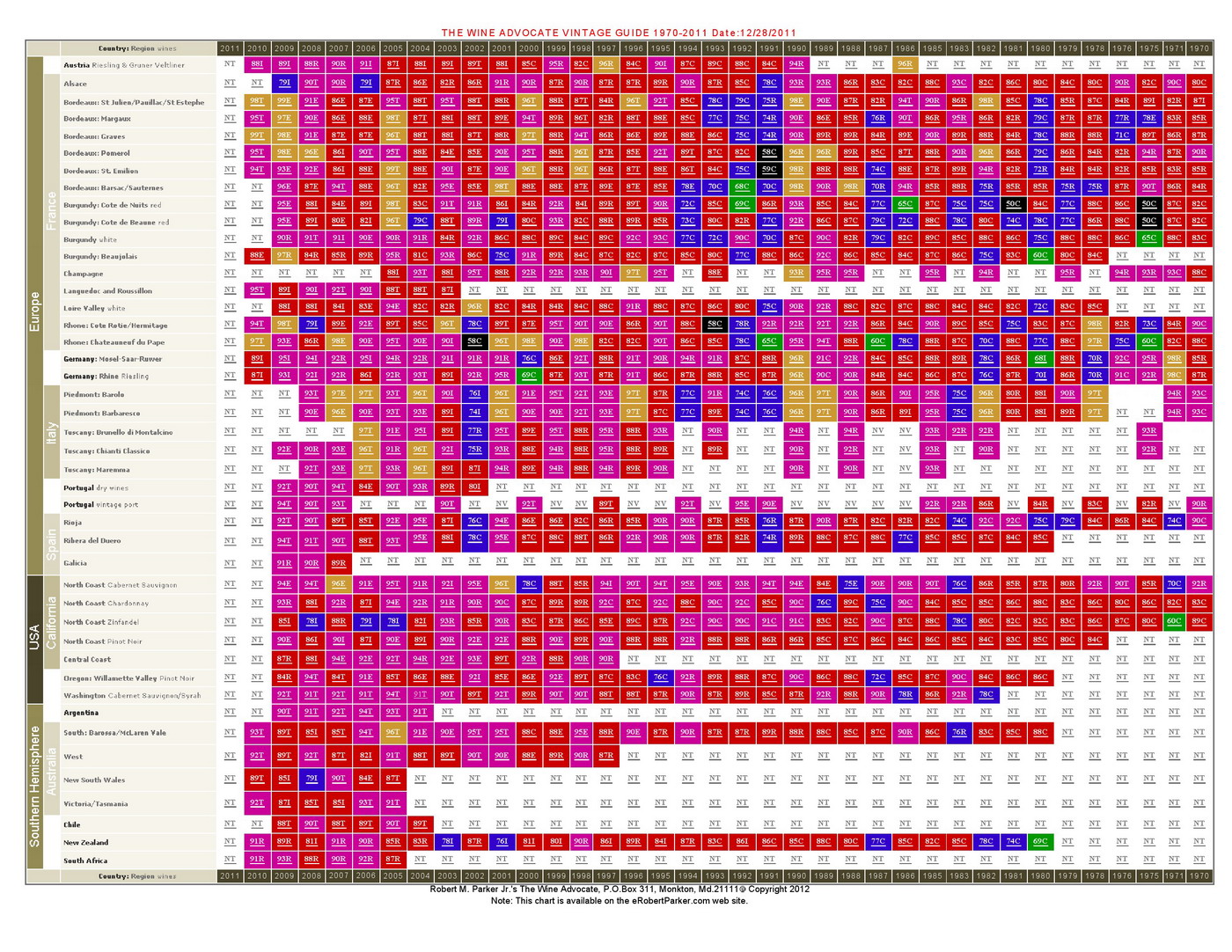

필자는 맛있는 와인을 싸게 마실 수 있었다. 출처 : The Wine Advocate

우리나라

말은 표현이 빈곤한 언어가 아니다. 오히려 굉장히 풍부하고 다채로운 언어이다.

하지만 와인과 관련해서는 우리의 표현이 너무 궁핍한 것이 사실이다. 좋은

와인, 나쁜 와인, 맛있는

와인, 맛없는 와인. 세상

모든 것들은 정말로 이렇게 둘로 딱 자를 수 있을 만큼 단순명료할까? 복잡한 것을

더 복잡하게 만드는 데에 있어서 탁월한 재능을 가졌다는 프랑스인들의 예를 찾아보도록 하자.

작년에

한 카비스트 겸 와인바에서 친한 멋쟁이분과 함께 와인을 마신 적이 있었다. 그때

우리는 북부론의 명가 ‘Domaine Yves Gangloff’에서 생산한 ‘Côte-Rôtie La Barbarine’ 를 마시기로

결정했다. 이제 빈티지를 선택해야 했다. 그때

우리를 도와주던 소믈리에는 우리에게 그 자리에서 바로 마실 것인지, 아니면 구입

후 좀 더 숙성을 시켜서 마실 것인지를 물어봤다. 우리가 바로

마실 거라고 하자 2008년산을 추천했다.

순간

내 미간에 주름이 생겼다. 왜냐하면, 우리나라에서

북부론 지방의 2008년은

2002년과 함께 ‘21세기 최악의 빈티지‘ 로

알려졌기 때문이다. 나는 ‘우리가

와인 잘 모르는 동양인이라고 생각하고 재고를 털어버리려고 하는 것인가?’하는 의심을

했다. 하지만 그는 우리에게 북부론 지방의

2008년도를 나쁜 빈티지라고 소개하지 않고 ‘Millésime froid’, 즉 ‘추운

해’였다고 설명했다. 그렇다면

21세기 최고의 빈티지로 알려진 2009년도에 대해서는

뭐라고 언급했을까? 마찬가지로 단순히 ‘뜨거운

해’였다고만 이야기했다.

훌륭한

와인이라 불리기 위해서는 몇 가지 조건이 필요하다. 그 중요한

요소 중 하나가 복합성이다. 와인이 복합적인 맛과 향을 내기 위해서는 다양한 아로마와 부케가

조화를 이루어야 하는데, 이를 위해서는 장기숙성을 시키는 것이 유리하다.

이렇게 장기숙성을 시키기 적합한 와인이 ‘좋은 빈티지’

즉 ‘뜨거운 해’에

만들어진 와인이다. 이런 이유로, 그리고

몇 가지 추가적인 매력 덕분에 일반적으로 이러한 뜨거운 해의 와인은 가격도 더 비싸고 찾는 사람도 더 많다.

그렇다면

‘추운 해’는

정말 나쁜 빈티지인가? 장기숙성 여부만 놓고 보자면 그렇다고 할 수 있다.

하지만 필자의 경우 상당히 훌륭한 수준의 도멘에서 만들어 내는 코트 로티를 지금 당장 마신다면

2009년이 아닌 2008년을 선택할 것이다. 장기숙성에

유리한 ‘뜨거운 해’의

와인을 너무 어릴 때 마신다면 그 잠재력을 충분히 드러내지 못할 확률이 높다. 반면

‘추운 해’의

와인은 마시기 적당한 시기가 좀 더 일찍 올 것이다. 충분히 숙성시키지

않고 빨리 마시기에는 ‘추운 해’의

와인이 더 ‘좋은 빈티지’일수

있다는 뜻이다. 아직 한참 어린 와인을 흔들어 깨워 마시는 우리나라의 와인 문화에서

‘추운 해’의

와인은 오히려 훌륭한 선택이 될 수도 있다.

실제로

그날 마신 와인의 경우 디캔팅을 하지 않은 상태에서는 마치 안개가 낮게 깔린 정원처럼 온갖 꽃과 과일,

풀과 나무의 향이 그윽했다. 그리고 디캔팅을

하자, 안개가 걷히고 햇살이 비치듯 각각의 향이 명확하게,

폭발적으로 자신을 드러내면서도 서로 조화를 해치지 않았다. 감탄이

절로 나왔다. 와인에서 이렇게 묘사가 가능한 느낌을 받는 건 흔치 않은 일이다.

하지만 ‘신의 물방울’에서처럼

“여인의 뒷모습”을

발견하지는 못했다.

사실

‘추운 해’의

와인이 갖기 힘든 ‘뜨거운 해’의

장점들이 많이 있다. 어쩌면 태생적으로 극복하기 힘든 한계라고 볼 수도 있다.

두툼하고 묵직한 질감, 강한 집중력,

긴 여운 등이 그것이다. 하지만 잘

만든 ‘추운 해’의

와인은 자기만의 매력적인 캐릭터를 가지고 있다. 필자가 생각하기에

그 캐릭터 중 가장 중요한 것은 ‘기분 좋은 산도’이다.

신맛과는 분명히 다른 상큼함이 있다. 이러한 기분

좋은 산도는 ‘뜨거운 해’에서는

쉽게 찾아보기 힘든 덕목이다. 이처럼 각각의 빈티지는 ‘좋다/나쁘다’

로 단순화시켜서 말하기보다는 각기 다른 성격을 지녔다고 말하는 것이 더 적절할 것이다.

예전에

부르고뉴 Nuits-St-Georges의

Domaine Henri Gouges를 방문했을 때의 일이다. 지하

캬브에서 와인을 시음하면서 각각의 빈티지에 대해서 이야기했었다. 2009년도와

2005년도, 특히

2005년에는 날씨가 정말 좋아서 거의 손을 대지 않아도 포도가 스스로 잘 자랐기 때문에 자신들은 포도밭에서 할 일이 없었다고

한다. 반면에

2012년은 날씨가 굉장히 안 좋아서 포도를 잘 키우기가 무척이나 힘든 해였다고 했다.

하지만 그만큼 자신들이 노력을 많이 했기에 충분히 좋은 결과를 얻을 수 있었다고 했다.

날씨가 좋을 때에는 최대한 포도밭과 포도나무 자신의 힘에 맡기지만, 날씨가

안 좋을 때에는 사람이 그 부족한 부분을 채워서 조화를 이룬다는 말이다.

필자는

그의 이야기를 들으면서 정말로 부모가 자식을 키우는 마음으로 와인을 만든다는 생각을 했었다. 아이들

중에는 부모가 손을 거의 대지 않아도 알아서 척척 잘 자라는 아이도 있다. 아주

가끔이지만. 그리고 대부분의 아이들은 어느 정도의 손을 거쳐서 제대로 자라나게 된다.

그리고 어떤 경우에는 하나에서 열까지 모두 손을 대야 하는 굉장히 ‘키우기

힘든’ 아이도 있기 마련이다. 필자가

그에 해당했다고 한다. 하지만 부모에게 있어서 키우기 힘든 아이는 있을지라도 나쁜 아이는

없는 것 아니겠는가? 아이들은 좋은 아이와 나쁜 아이가 있는 것이 아니라 ‘다른

아이들’이 있을 뿐이다. 키우기

힘들었던 우리들도 지금은 각각의 개성을 지닌 멋진 사람들로 자라지 않았는가? 우리

부모님들의 크나큰 노고에 감사의 인사를 드리자.

필자가 좋아하는 와인 평론가 매트 크레이머는 그의 저서 ‘Making

Sense of Wine’에서 이와 같은 말을 남겼다. “사실

애호가가 되는 데에는 얼마나 많이 아는지보다, 어떤 자세를

갖는지가 더 중요하다. ‘좋다/싫다’

식의 단순한 구분법에서 탈피하는 순간 애호가로서의 자격을 갖추게 되는 것이다.” 빈티지에

대한 자세도 같은 연장선에 있다고 생각한다. 비싸고 훌륭한

빈티지, 싸고 나쁜 빈티지라는 단순한 도식에서 벗어나서,

각각의 빈티지가 고스란히 담아내고 있는 그 해의 떼루아를 추측해 보는 것이 와인을,

특히 프랑스 와인을 더 잘 느끼는 방법이 아닐까 생각해본다. 프랑스 유로저널 박 우리나라 기자 eurojournal09@eknews.net

Category

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

프랑스는 꿈과 희망이 있는 땅인가 (1)

프랑스는 꿈과 희망이 있는 땅인가 (1)