현대미술은 ‘아름다움’이란 단어로 규정하는 것이 불가능하다 1

뭐라고, 이것이 예술이라고?

미국의 미니멀리스트 조각가 리처드 세라(1939~)의 <기운 호>(Tilted Arc)라는 거대한 조각이 시민들에게 불쾌함과 불길함을 불러일으킨다는 이유로, 1989년 3월15일 연방 정부에 의해 세 조각으로 잘려서 해체되고 말았던 적이 있다.

<기운 호>(Tilted Arc), 리처드 세라

이것은 미국 총무청(GSA)이 1979년 의뢰한 ‘건축 속 예술’(Art-in-Architecture) 공공미술 프로젝트 결과로1981년 뉴욕 연방 플라자에 설치되었던 조각이다.

“관객은 광장을 가로지르는 자신과 그 움직임을 인지하게 된다. 관객이 이동함에 따라 조각은 변화한다. 조각의 수축과 확장이 관객의 동세에 따라 귀결된다. 조각의 인식뿐만 아니라 전체 환경에 대한 인식도 점진적으로 변화한다.”

이런 의도로 세라는 스스로 제 구조를 지탱하는 단일 재질이자 표면에만 녹이 스는 내후성 강판(Cor-ten Steel)을 별다른 가공 없이 제시했다. 3.7m 높이의 강판을 살짝 휘어지고 뒤틀어지도록 했고, 그것을 36.6m 길이에서 끊어 광장에 세웠다. 뒤틀어지고 완만히 구부러져 기울어진 이 강판은 별다른 건축 부재의 도움 없이도 안정성을 유지하며 홀로 서있을 수 있었다.

그러나, 분초를 다투며 바쁘게 사는 뉴욕 시민들은 이 작품이 야기하는 공간 변화를 인식하기 보다는 불편함과 불쾌함을 느꼈고, 마침내 이 커다란 작품이 광장을 오가는 시민들의 시선과 동선을 가로막는다는 비판 여론이 들끊기 시작했다.

미술비평가 그레이스 글룩도 <뉴욕타임스>에 세라의 <기운 호>가 “약자를 괴롭히는 꼴사나운 작품으로, 상상할 수 있는 가장 추한 야외 미술품”이라며 혹평을 했다.

같은 해, 제이콥 재비츠 미연방 빌딩에서 일하는 공무원 1300여 명은 작품 철거를 요구하는 청원운동을 시작했다. 그들은 이 작품이 “광장의 조경과 쾌적함을 무자비하게 파괴하며, 위협적이고 불길한 느낌의 그림자를 드리운다”고 주장했다.

대중의 비난 여론이 이렇듯 하늘을 찔리기 시작하면서, 꼴불견으로 지목된 <기운 호>엔 낙서가 끊이지 않았다. 이런 반달리즘으로 인해 작품은 꽤 흉측해져 갔고, 이에 분개한 세라는 “내후성 강판이란 재료가 미적으로 추하다는 비판은 웃기는 일”이고 “예술을 위한 예술은 이 나라에서 ‘정치적 속죄양’이 됐다”고 반박했다.

결국 다툼은 법정으로까지 갔고, 1985년 3월 사흘에 걸쳐 공청회가 열렸다. 하지만, 재판정은 작품 철거를 요구하는 시민들의 손을 들어줬고, 세라는 즉각 항소했다. 수년간 지루한 소송이 이어졌지만, 결국 <기운 호>는 1989년 철거되고 말았다.

리처드 세라와 같이 돌, 철판을 주로 사용하면서, 예술가의 최소한의 개입으로 작품을 만든다는 서구 미니멀리즘과 흡사한 형식을 공유하지만, 개념적 완결성보다는 신체성을 통해 자신과 대상 나아가서는 외부세계와 내부세계의 관계를 중재한다고 하는 점에서 동양적인 사유방식을 보여주는 작가가 있다.

돌, 철판, 유리판, 전구, 솜 그리고 일본의 전통 종이 등을 있는 그대로 사용해 시공간적 구성을 생생하게 만들어내며 이를 통해 자연 물질과 산업 물질 간의 현상학적 조우를 분석하는 작가 이우환(李禹煥, Lee U Fan, 1936년 ~ )이다.

“리처드 세라의 작품은 어디에 오브제를 갖다 놔도 작품의 컨셉이 보인다. 작품의 느낌이 장소에 따라 확 달라지지가 않는다. 하지만 내 작품은 어디에 놓느냐에 따라 느낌과 분위기가 완전히 달라진다. 공사판에 나뒹구는 돌, 철판과 여기 갤러리에 놓인 돌, 철판의 느낌은 전혀 다르지 않은가. 돌과 철판을 주요 소재로 쓰지만 공간 자체가 내겐 더 중요하다”라고 이우환은 말한다.

하지만, 사람들은 그림 하나 없는 캔버스가 무슨 작품이냐고 그의 작품도 리처드 세라의 작품처럼 이해하지 못한다. “일반인들은 나의 작품을 보고 '별로 볼 게 없네요'라고 말할 수도 있다, 하지만, 거기 있는 물체 그 자체에 초점을 맞추지 말았으면 한다. 흰 캔버스를 뚫어지게 쳐다본다고 그림이 튀어나오지 않는다. 작품을 둘러싼 공간과 어울려 그 자체를 하나의 작품으로 봐야 한다”라고 그는 오히려 웃으면서 설명했다.

침묵(Silence), 이우환, 2008

작품과 공간이 어울러져 나오는 울림을 발견하고 공간 안을 걸어 다닐 때 받는 느낌에 집중하라는 것이다.

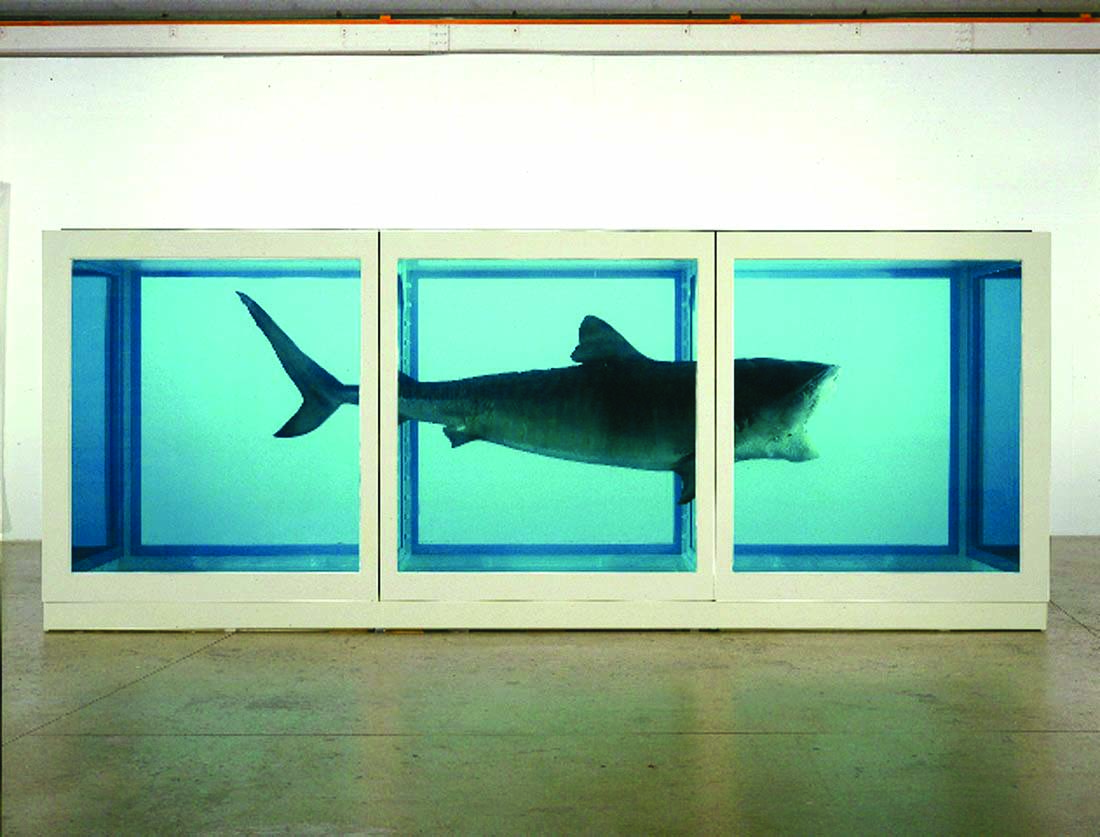

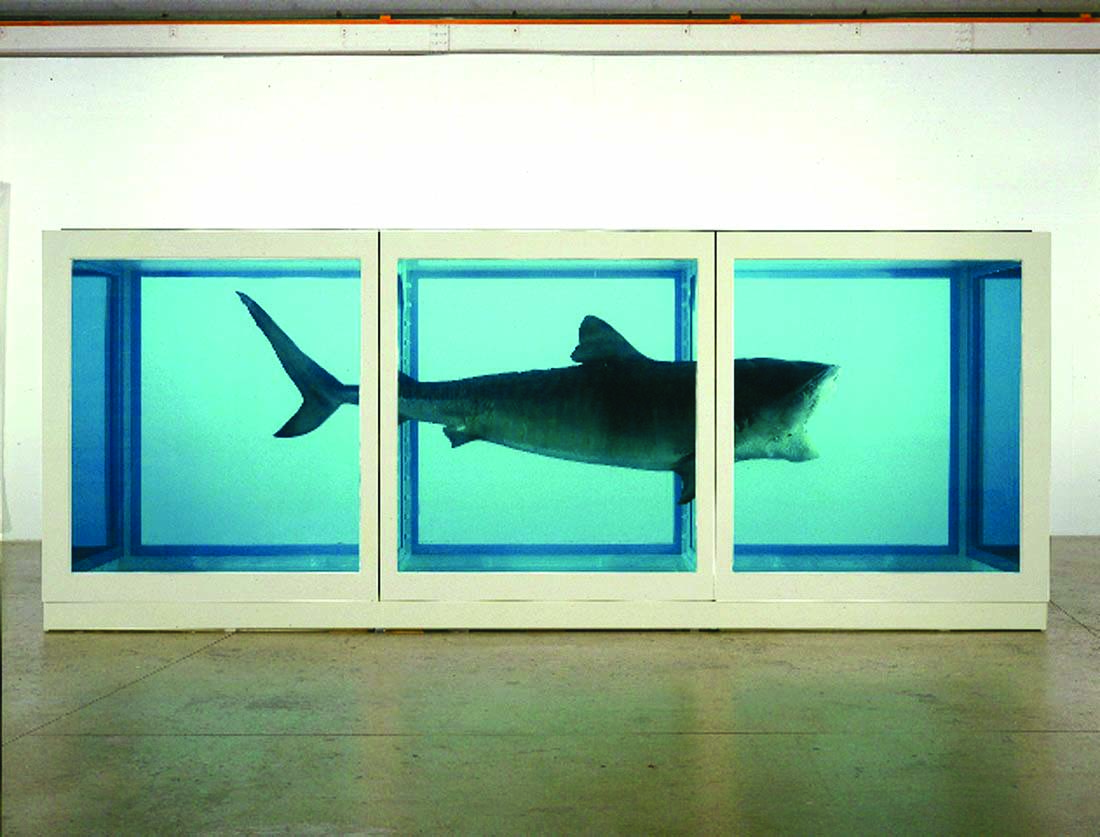

물건 자체에 큰 의미를 부여하는 그와는 반대로, 요즘 예술가들은 오브제를 찢고, 자르고, 변형해 컨셉트를 표현하는 경우가 대부분이다. 데미언 허스트는 아예 소나 상어의 피부를 절단, 내장을 적나라하게 보여주기도 한다.

살아 있는 자가 상상할 수 없는 육체적 죽음 ,살아 있는 자의 마음속에 있는 죽음의 물리적 불가능성

이에 작가 이우환은 되묻는다. “이런 작품을 보면 어떤 생각이 드시나요? 현대미술은 ‘아름다움’이란 단어로 규정하는 것이 불가능합니다. 쇼킹한 볼거리 역시 시각예술의 하나로서 제 기능을 합니다. 하지만 분명한 건 이 같은 작업이 내 취향은 아니라는 거죠.”

“무라카미 다카시, 요시토모 나라 같은 젊은 친구들과 40년 가까이 대학에서 어울렸기 때문에 그들의 작업 세계, 아이디어에도 관심이 많긴 합니다. 하지만, 컴퓨터 같은 하이테크놀로지를 많이 사용하는 요즘의 트렌드는 나와는 맞지 않습니다. 조작을 하더라도 내겐 오브제 자체의 신체성이 중요합니다. 최대한 날 것 자체에 가까운 오브제를 씀으로써 긴장감과 리얼리티가 생기는데 요즘의 작업물은 너무 개념적이거나 가볍다는 생각이 듭니다”라고 덧붙였다.

어린 시절 ‘금강산도’로 유명한 한국화가 황견용에게 시, 서, 화를 배웠기에, 한번쯤은 붓 터치와 색채감을 뽐내보고 싶었을 수 도 있었을 것이다. 하지만, 그는 이것이 사물도 자신도 죽이는 일이라고 생각했다. 그는 “나는 ‘뻐기는’ 사람을 안 좋아합니다. 특히 확고한 철학 없이 어설프게 작품으로 뻐기는 사람을 보면 비틀어서 박살을 내놓고 싶습니다”고 말했다.

그는 붓도, 물감도, 캔버스도 제각기 자기 모습이 있는데 이를 일방적으로 강제 동원해서는 안된다고 생각한다. 그래서 캔버스를 포함한 어떤 오브제가 컨셉의 도구가 아니라, 주변 공간을 무대 삼아 울려 퍼지기를 원했다.

즉, 그것들 나름대로의 신체성(身體性)을 최대한 존중하면서, 가능한 한 돌과 철판의 신체를 훼손하지 않고, 회화나 조각 역시 뭔가를 창조하고 생산할 수 있다고 여겼다. 작가가 최대한 덜 개입하려고 노력했던 것이다. 그리고 예술의 역할을 창조적 행위로부터 명상과 참선의 수행으로 전환함으로써 작품과 관람자 그리고 작품이 놓여지는 공간의 상호적 관계를 강조했다.

대화(dialogue), 이우환

'돌과 철판, 자연과 문명, 음과 양, 남자와 여자’ 이러한 대극관계의 세계에서, 이우환은 돌이라는 점과 철판이라는 선이 대화하고 조응하고 관계를 맺게 한다. 그리고 여백을 주면서 특정 장소에 최소한의 개입으로 최대의 공간을 창출하여 온 우주만물의 기운을 일으킨다.

우리 마음의 중심인 우주를 바라보는 명상의식이자, 궁극적으로 존재를 경험하는 이것이 바로 이우환의 철학인 것이다.

이런 이우환의 철학적인 지식과 동서양의 미학을 넘나드는 사유는 동시대 미술에 대한 정의에 사고전환를 가져오는 계기를 가져왔고, 구조, 과정에 관한 그의 개념은 시공간의 제약을 벗어나 삶을 다이나믹한 사건으로 인식하도록 했다.

• 나는 평생 어디에도 속하지 못했다

(다음에 계속…)

유로저널칼럼니스트, 아트컨설턴트 최지혜

메일 : choijihye107@gmail.com

블로그 : blog.daum.net/sam107

페이스북 : Art Consultant Jihye Choi